Звуковой индикатор антисон. Звуковой индикатор

При конструировании различных устройств автоматики и сигнализации бывает необходим звуковой индикатор состояния того или иного узла. Нередко такой индикатор строят на основе генератора ЗЧ, нагруженного на звуковой излучатель. Однако монотонный звук подобного индикатора часто не достаточно заметен, особенно в условиях шума. Поэтому используют способы модуляции сигнала, например, прерывая его или изменяя амплитуду либо частоту.

Хотя подобные устройства неоднократно описывались в технической литературе, они подчас были сложны и критичны к напряже- нию питания, содержа-ли большое количество радиоэлементов и намоточные детали.

Предлагаемый индикатор избавлен от подобных недостатков, некритичен к типу звукового излучателя и способен работать при значительном разбросе напряжения питания. Индикатор (рис. 1) состоит из управляющего генератора, выполненного на транзисторах VT1, VT2, управляемого генератора на транзисторах VT3, VT4 и усилителя мощности на транзисторе VT5.

Управляющий генератор вырабатывает импульсы треугольной формы, следующие с частотой около 2 Гц и модулирующие частоту звукового сигнала. Его выходной сигнал снимается нестандартно - с базы транзистора VT2 - и подается через резистор R5 на базу транзистора VT3 управляемого генератора, выполненного совместно с транзистором VT4 по схеме мультивибратора.

Выходной сигнал мультивибратора поступает на усилитель мощности через резистор R8. Нагружен усилитель на динамическую головку ВА1, из которой и раздаются звуки.

Транзисторы VT3, VT4 должны быть с коэффициентом передачи тока не менее 80, а VT5 должен выдерживать ток, потребляемый звуковым излучателем. Параметры остальных транзисторов некритичны. Если напряжение питания не превышает 4 В, динамическая головка может быть мощностью не менее 0,25 Вт со звуковой катушкой сопротивлением 8 Ом. При большем напряжении вместо нее допустимо установить низкоомные телефонные капсюли, например, ТА - 4, ТК - 67, ДЭМШ - 1 А, ДЭМ - 4М.

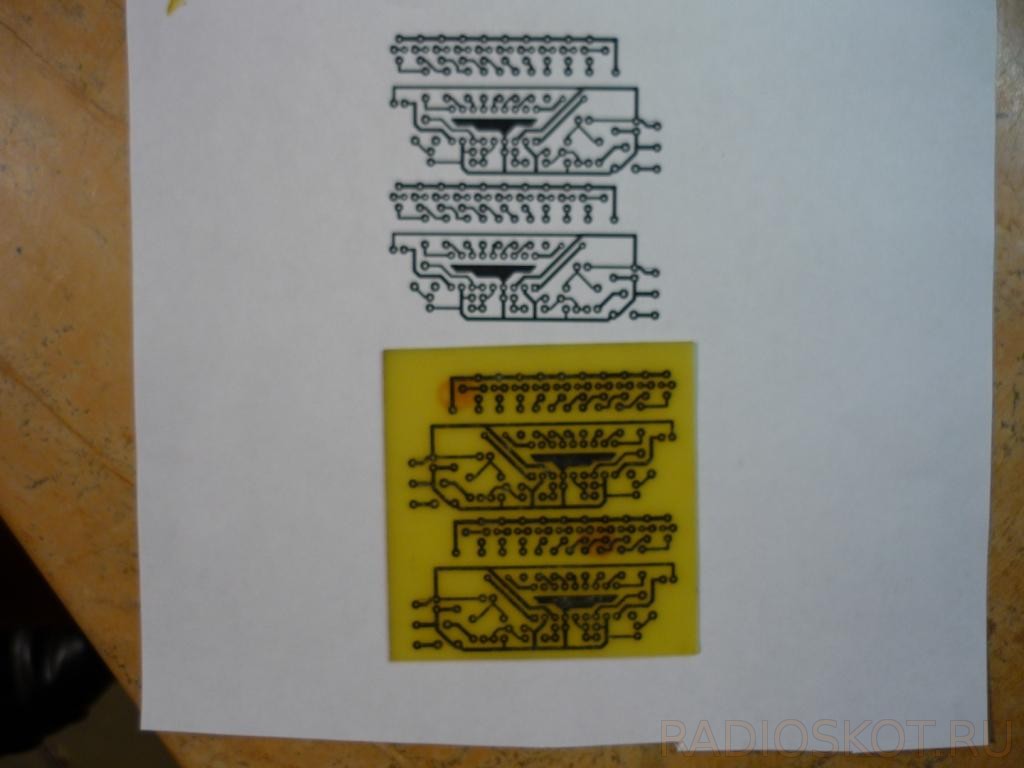

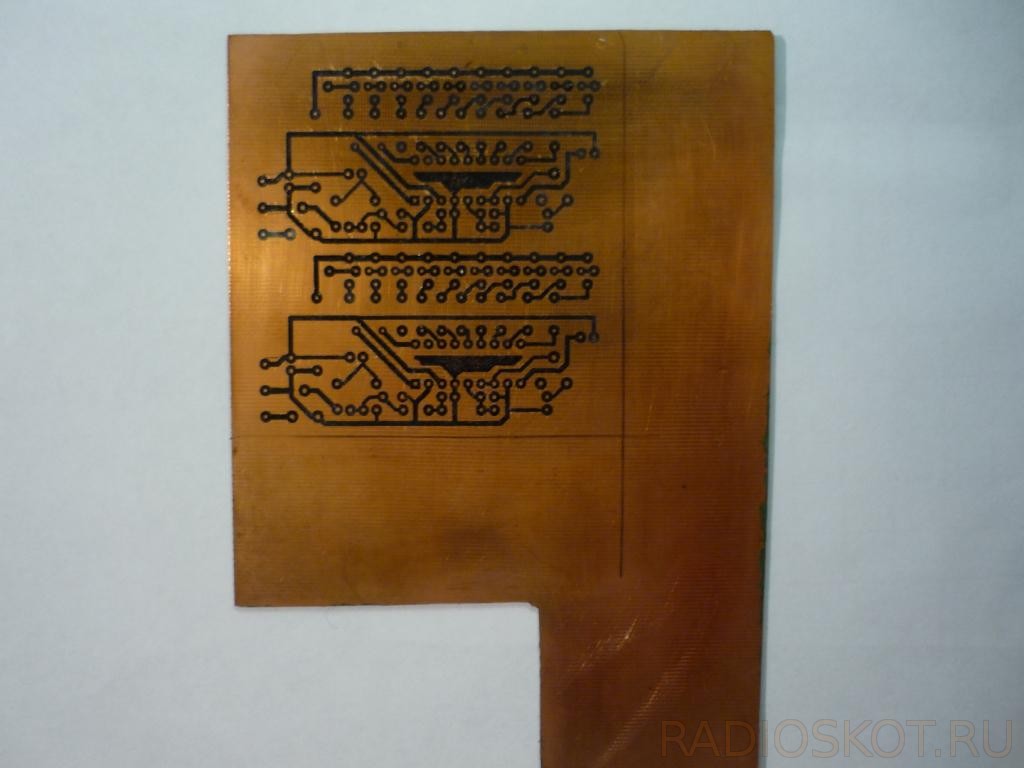

Конструктивное выполнение индикатора определяется используемыми деталями. Один из вариантов печатной платы из односторонне фольгированного стеклотекстолита изображен на рис. 2. Изолирующие дорожки прорезаны резаком, изготовленным из отрезка ножовочного полотна (если его нет, подойдет острый нож). При желании можно составить новый чертеж платы для изготовления ее способом травления.

Плата рассчитана на установку резисторов УЛМ или МЛТ, а также указанных на схеме транзисторов. Для установки конденсаторов имеется несколько отверстий и запас площади платы, что позволяет использовать конденсаторы различных типов, в частности, МБМ, БМ, KM, K50 - 6. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 3.

Плата предназначена для крепления на зажимах аккумулятора ЗШНКП - 10Б (от рудничного светильника), для чего на ней просверлены два отверстия диаметром 6,5 мм на расстоянии 107 мм. При креплении платы обеспечивается электрическое соединение зажимов аккумулятора с печатными проводниками. Чтобы исключить коррозию платы под воздействием испаряющегося электролита аккумулятора, ее следует покрыть электроизоляционным лаком. Сверху плату закрывают крышкой, например, из комплекта указанного светильника, но вполне приемлемы другие варианты.

Электроника в автомобиле - Звуковой индикатор антисон

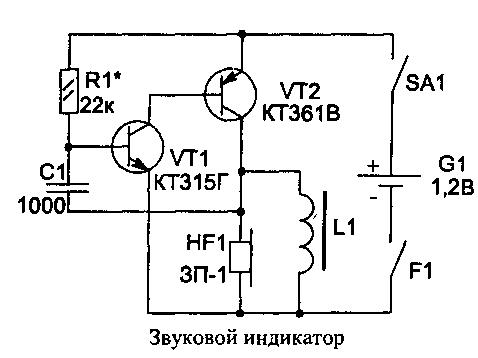

Схема низковольтного звукового индикатора (рис. 4.12) предназначена для повышения безопасности вождения автомобиля в ночное время. Это устройство препятствует засыпанию водителя во время движения. Индикатор вместе с элементом питания выполнен на односторонней печатной плате в виде скобы (рис. 4.13) что позволяет, включив микропереключатель SA1, закрепить его за ухом.

При глубоком наклоне головы (в момент засыпания) замкнутся контакты датчика наклона F1 и включат индикатор - громкий сигнал мгновенно разбудит водителя.

Разумеется, надежность работы устройства будет во многом зависеть от конструкции датчика F1. Перепробовав различные конструкции датчика наклона головы, я выбрал самый простой - его легко можно сделать без применения станков. Он состоит из пружины от шариковой авторучки, латунного винта М4х5 и контактного упора (рис. 4.14). Винт вставляется в пружину и припаивается (с помощью флюса или таблетки аспирина). Второй конец пружины укорачивается и крепится на плате.

Индикатор работоспособен при изменении напряжении питания в пределах от 0,7 до 2 В и потребляет ток не более 5 мА.

Схема устройства представляет собой автогенератор на транзисторах разной структуры с непосредственной связью. Использование пьезоизлучателя позволяет сделать индикатор малогабаритным и легким. Для получения Достаточной громкости звука параллельно с пьезоизлучателем включена катушка L1. Она совместно с внутренней емкостью HF1 образует резонансный контур. Это позволяет за счет резонансных колебаний повысить рабочее напряжение на пьезоизлучателе, которое будет значительно превышать напряжение питания.

Пьезоизлучатели разных типов имеют значения собственной звуковой резонансной частоты, находящиеся в пределах 2...8 кГц. Поэтому при замене типа пьезоизлучателя для каждого конкретного случая можно подобрать наилучшее сочетание параметров контура (для получения максимальной громкости при минимальном потреблении тока).

Частоту звука можно изменить конденсатором С1 или изменением числа витков катушки L1, что, конечно же, менее удобно. Катушка L1 содержит 600 витков провода ПЭВ-0,08 (0,1 или 0,12 мм), намотанных на склеенных клеем БФ-2 ("Момент") двух кольцах типоразмера К10x6x3 мм из феррита 700НМ1 (или 1000НН). Микропереключатель SA1 можно использовать типа ПД-9-2. Батарея G1 типа РЦ53М или аналогичная. Резисторы и конденсаторы подойдут любого типа, транзисторы КТ315Г допустимо заменить на КТ312В, КТ3102Е, а транзистор КТ361В на КТ3107.

Наибольшая громкость звучания будет при совпадении частоты автогенератора и собственной резонансной частоты пьезоизлучателя. Звуковой индикатор может найти и другие применения, например в детских игрушках.

Часто бывает необходимо озвучить включение какого-либо самодельного или промышленно изготовленного бытового электронного устройства — это необычно, приятно (если подобран мягкий ток звукового сигнала) и необременительно для любого. Прототипом предлагаемого устройства служат давно применяемые в импортных (а в последнее время и в отечественных) бытовых приборах узлы кратковременной звуковой сигнализации. Наглядно это заметно, например, при работе кондиционеров — при его включении или изменении режима работы, как реакция на воздействие пользователя, звучит короткий и приятный на слух звуковой сигнал, длительностью 1—2 с. Особенно это актуально, когда бытовыми приборами управляют с пультов дистанционного управления, — звуковой сигнал подтверждает принятую команду.

Собранное по предлагаемой схеме устройство с успехом применяется в быту для контроля включения света на кухне, добавляя в обычный и привычный интерьер некоторую «звуковую изюминку». Так, при включении света раздается короткий мягкий звуковой сигнал. Можно применять его в туалете для звукового информирования о занятости площади.

Принципиальная схема

В основе электронного узла лежит популярный таймер КР1006ВИ1. Благодаря применению зуммера, в схему нет необходимости вводить какие-либо генераторы импульсов или усилители к ним. Такой же узел несложно собрать и на логических элементах микросхемы КМОП (K561ЛA7 — об этом ниже), однако простое и надежное схемное решение показано на электрической схеме (рис. 2.54).

Эта схема представляет собой таймер для задания коротких фиксированных интервалов времени, в течение которых зуммер BZ1 генерирует сигнал звуковой частоты. После подачи питания на устройство микросхема DA1 КР1006ВИ1 начинает формировать временную задержку, причем в первый момент времени после подачи питания (замыкания контактов включателя SA1) времязадающий конденсатор С1 разряжен, а на выходе таймера (вывод 3 DA1) присутствует низкий уровень напряжения. К зуммеру приложено постоянное напряжение, практически равное напряжению источника питания.

По мере заряда конденсатора С1 через резисторы R1 и R2 и внутренний узел таймера происходит изменение состояние выхода микросхемы. Когда напряжение на обкладках конденсатора С1 достигнет уровня 2/3 напряжения питания, внутренний триггер микросхемы переключится, и низкий уровень напряжения на выходе DA1 сменится высоким. Постоянное напряжение на зуммере будет ничтожно мало, и он прекратит генерировать колебания звуковой частоты.

Рис. 2.54. Электрическая схема звукового сигнализатора

При указанных на схеме значениях элементов R1, R2 и С1 задержка выключения звука составит около 8 с. Ее можно увеличить, соответственно увеличив емкость конденсатора С1.

В качестве конденсатора С1 лучше использовать неполярный типа К10-17 или составить его из двух последовательно соединенных оксидных конденсаторов (типа К50-6) с емкостью 2 мкФ — каждый на рабочее напряжение не менее 6 6. Как показала практика, неполярный конденсатор в качестве времязадающего обеспечивает более стабильный временной интервал, чем оксидные, сильно подверженные влиянию окружающей температуры. Длительность временного интервала можно легко сократить, уменьшив сопротивление резистора R1. Если вместо него установить переменный резистор с линейной характеристикой, то получится прибор с регулируемой задержкой. Трансформаторный источник питания подключается параллельно контролируемому устройству в сети 220 В - электролампе.

Функцию данного электронного узла можно поменять на обратную -то есть сделать так, чтобы зуммер молчал первые 10 с после подачи на устройство питания. Для этого верхний (по схеме) вывод зуммера нужно соединить с общим проводом. В таком варианте устройство без особых изменений можно применять для звукового сигнализатора открытой (сверх меры) дверцы холодильника.

Кроме того, вариантов применения данного простого и надежного устройства бесконечно много и они ограничены только фантазией радиолюбителя.

Кнопка на замыкание SA2 служит для сброса устройства в исходное состояние (она пригодится для контроля двери холодильника). Если она не нужна, ее из схемы исключают. «Сбросить» в исходное состояние устройство можно, разомкнув цепь питания включателем SA1.

Элементы устройства закрепляют на монтажной плате. Корпус-любой подходящий. Все постоянные резисторы—типа МЛТ-0,25. Неполярные конденсаторы - типа МБМ, К10-23, К10-17. Зуммер BZ1 может быть любым, рассчитанным на напряжение 4-20 В постоянного тока, например FMQ-2015D, FXP1212.

Источник питания - стабилизированный, обеспечивающий выходное напряжение 5-15 В. Микросхема DA1 функционирует стабильно в этом диапазоне. Ток потребления в активном режиме звукового сигнала с применением указанных на схеме элементов составляет 12-15 мА. Громкость звука такова, что сигнал слышен на расстоянии до 10 м.

Кашкаров А. П. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики.

Часть I. Стрелочные индикаторы.

Стрелочные индикаторы, с колеблющейся в такт музыки стрелкой, вполне современно смотрятся на передних панелях усилителей до сих пор. И если наличие таких индикаторов ранее было действительно необходимо, то сейчас острой нужды в них нет.

Однако, судя по подобным вопросам в сети, любители таких вещей ещё остались. Вот как раз для них и написана эта статья.

1. Стрелочный прибор.

Конструкция.

Конструкция таких приборов разнообразна, однако принципы действия их одинаковы. В пластиковом корпусе размещен магнит цилиндрической формы. По образующей цилиндра установлена магнитная рамка с подпружиненным подвесом и закрепленной стрелкой. С противоположной стрелке стороны устанавливают балансир. В большинстве случаев такой балансир представляет собою капельку припоя, и служит для компенсации центробежных сил стрелки. Поскольку прибор, по своей сути, является механической системой, то и основные характеристики определяются "механикой" измерительной головки.

Хотелось бы отметить ещё одну особенность конструкции стрелочных индикаторов: для возврата стрелки в исходное положение применяется пружина (а это не линейный элемент, зависящий от её жёсткости), в результате шкала измерения прибора так же будет не линейна. В современных измерительных головках применяют многооборотные пружины, с достаточно хорошей гибкостью и нелинейность измерения очень мала, но всё же, мне кажется, стоит об этом помнить.

На рисунке выше представлена измерительная головка модели М6850 как наиболее распространённая и доступная, на данный момент, многим начинающим радиолюбителям. Лично я все свои схемы отрабатывал именно на ней.

Принцип действия.

Всё просто - подал на катушку ток, создалось магнитное поле. Взаимодействие магнитного поля катушки с магнитным полем постоянного магнита, приводит к отклонению катушки (и стрелки) пропорционально протекаемому в ней току. Направление протекаемого тока в катушке определяет направление отклонения стрелки. Отсюда вывод: стрелочный индикатор работает только с постоянным (пульсирующим) током.

Подача переменного тока на индикатор заставит стрелку "дрожать" и не более того.

2. Что измерять.

Ну, вроде бы, всё понятно: измеряем величину переменного напряжения в звуковом тракте. В практике измерений известны: максимальная величина (амплитудное значение) сигнала, средневыпрямленное значение, среднеквадратичное значение сигналов. Мы не будем лезть в глубь теорий, определимся только с тем, что в нашем случае, мы измеряем средневыпрямленное значение. А шкалы наших приборов откалиброваны в децибелах (реже в процентах) от установленного "эталонного" уровня сигнала ("0" dB). То есть, мы будем измерять не саму величину сигнала, а его отношение, к некоторой эталонной величине К=Uэталон./Uизмерен. , выраженной в децибелах. Для перевода измеренных значений в децибелы используют следующую формулу: А= 20 Lg Uэталон./Uизмерен.

Околовсякое. В переносных магнитофонах стрелочный индикатор применялся ещё и для измерения напряжения питающих элементов то есть являлся, по сути своей, примитивным вольтметром.

3. Как измерять.

Из того, что я написал выше, следует логический вывод: чтобы индикатор работал так, как мы того ждём, необходимо преобразовать переменный ток в пропорциональный ему ток постоянный и подать его на измерительную головку. Первое, что приходит в голову, представлено на рисунке:

Как ни странно, но такой индикатор будет работать. После небольшого "ретуширования", он приобретает следующий вид:

И вполне может трудиться, скажем, при измерении выходной мощности какого - либо усилителя мощности. Ну а что, вообще можно сказать о подобной схеме? Работает она следующим способом: избыток сигнала до необходимого значения гасится резистивным делителем R1, R2. Диод преобразует переменный сигнал в постоянный (пульсирующий), путём среза "отрицательной" полуволны звукового сигнала. Полученный таким способом сигнал "сглаживается" на конденсаторе С1 и далее поступает на измерительную головку. Именно от этого конденсатора зависит время реакции и восстановления измерителя. До определённых, конечно, величин... Хороша схема или плоха? Вот её плюсы и минусы.

Плюсы:

1 - простота схемы.

2 - минимум деталей.

3 - не требует источника питания.

Ну вот вроде и всё...

Минусы:

1 - Низкая точность измерения, в силу установленного однополупериодного выпрямителя (VD1).

2 - Малое входное сопротивление, определяемое, в основном, резистором R1. Именно это и позволяет использовать её только с источниками сигнала обладающими низким выходным сопротивлением (как уже указывалось выше - с усилителями мощности).

3 - Малый диапазон измерения. При не больших значениях мощности, колебания стрелки будут практически не заметны.

Очевидно, что для большей универсальности измерителя требуется улучшение схемы. Опять же, первое, что напрашивается, это применение "буфера" с большим входным и малым выходным сопротивлением. Самым простым способом видится использование транзистора, как усилителя постоянного тока.

Вот одна из возможных схем:

Как видно, по сравнению с предыдущей схемой добавлен транзистор VT1, что несколько повысило чувствительность схемы. Однако остальные недостатки остались.

Возможен и другой вариант применения транзистора - в качестве эмиттерного повторителя:

В этом случае мы получаем буфер с высоким входным и низким выходным сопротивлением. Однако, поскольку Кпередачи эмиттерного повторителя не может быть больше единицы, мы не сможем получить от этой схемы повышения чувствительности. Остальные недостатки измерителя так же сохраняются.

Вот мы и подошли к схеме, сочетающей в себе усилительные свойства и низкое выходное сопротивление.

Эту схему (в различных интерпретациях) часто используют в аппаратуре с однополярным питанием. Мною она так же была повторена не однократно и доказала высокую повторяемость и стабильность работы. В ней устранено большинство недостатков, приведённых выше схем. Транзисторный усилитель на VT1, VT2 имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление. Питаться схема может от источника с напряжением от 3 до 25 вольт (зависит от применяемых транзисторов). Не критична к номиналам пассивных элементов. Есть конечно и минусы - однополупериодный выпрямитель VD1, VD2 (обратите внимание, что здесь он реализован по схеме умножителя напряжения). Как следствие - некоторая неточность измерений. Однако простота и универсальность устройства с лихвой компенсируют этот недостаток.

В связи с доступностью интегральных операционных усилителей рассмотренную выше схему можно реализовать и на ОУ.

Как видно в этой схеме активным элементом выступает операционный усилитель. Кроме уменьшения количества пассивных деталей, данная схема практически идентична предыдущей схеме и содержит в себе те же преимущества и недостатки.

Поскольку речь зашла об использовании операционных усилителей в измерителях сигнала, хотелось бы рассмотреть ещё несколько схем их реализации.

Указанные варианты сохраняют преимущества схем описанных выше, но и измеряют уже две полуволны звукового сигнала, за счёт применения диодного моста. Схема, представленная на рисунке справа, к тому же, обеспечивает ЛИНЕЙНОЕ перемещение стрелки измерительной головки, поскольку последняя включена в цепь обратной связи операционного усилителя. Чувствительность индикаторов можно регулировать подбором сопротивления R3. Входное сопротивление индикаторов составляет около 47 кОм. Напряжение питания зависит от типов применяемых ОУ, а в качестве усилителя можно применять практически любые ОУ, с выходными токами более 5mA. Но я бы рекомендовал использовать ОУ с полевыми транзисторами на входе (К140УД8, КР 544УД2 и т.д.). В таком случае, будет возможность повысить входное сопротивление узла простым увеличением номиналов резистивных делителей на входе (R1, R2).

И ещё небольшой нюансик. В приведённых выше схемах индикаторов на ОУ, возможны другие варианты подачи половины питающего напряжения на входы усилителей. При этом их характеристики, практически, не изменятся. Но этот вопрос уже из области схемотехники ОУ. Кроме того, указанные схемы можно питать и двуполярным напряжением питания с минимальными переделками.

На последок хотелось бы рассмотреть измеритель уровня сигнала на высококачественной специализированной микросхеме К157ДА1.

Не смотря на свою "долгую жизнь", на мой взгляд, она всё ещё заслуживает пристального внимания. Эта микросхема содержит в себе двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигнала, буферный каскад и преобразователь двуполярного сигнала в однополярный. Основные электрические параметры:

Типовая схема включения микросхемы:

Как видно у микросхемы небольшое количество навесных элементов, что облегчает использование её не только в стрелочных индикаторах, но и в других приборах, о чём будет сказано во второй части статьи. Отмеченное пунктиром на схеме может и не устанавливаться, но стоит заметить, что R3 и R4 при установке, повышают чувствительность измерителя. Так как у микросхемы большой диапазон питающих напряжений, её вполне можно использовать и в переносной (низковольтовой) аппаратуре. Мне она встречалась даже в переносном магнитофоне "Весна-207" (по - моему и в "Весне -212"), "Русь - 207".

4. Что можно улучшить?

Индикаторная головка, является системой механической, а значит с определённым (фиксированным) временем реакции на импульсный сигнал. При подаче сигнала достаточно большой длительности стрелка соответствующим образом на него отреагирует. При приходе на головку импульсного сигнала меньшей длительности, измеритель просто не сможет на него адекватно среагировать. В таких случаях, к обычным стрелочным индикаторам, добавляют индикаторы пикового сигнала, собранных обычно на светодиодах. Пиковый индикатор позволяет фиксировать приход импульса малой длительности с уровнем превышающим некоторый пороговый. О чём сигнализирует вспыхнувший светодиод.

Для работе в "паре" с вышеуказанной микросхемой, наша промышленность выпускала микросхему К157ХП1, представляющую собой два интегральных пиковых детектора, совмещенных с детектором АРУЗа. Но об этом во второй части статьи.

И напоследок представлю ускоряющую RC цепочку, предназначенную для частичного уменьшения (компенсации) времени реакции стрелочного прибора. Я использовал эту цепочку со всеми стрелочными индикаторами, которые я собирал. И вам рекомендую.

Небольшое пояснение к схеме: при импульсах достаточной длительности, ток течёт на стрелочный индикатор по цепи R1, R2, C2. Элементами R2 C2 определяется обратный ход стрелки. При появлении короткого импульса, сопротивление цепи R1, R2 C2 для него достаточно велико, и он проходит на индикатор по ускоряющему конденсатору С1. На практике это выглядит не как "биение" стрелки, но как быстрый подход её в левую часть шкалы, и медленный уход в правую. Номиналы цепи я не указал преднамеренно, поскольку их желательно подобрать строго индивидуально. Однако у меня, при использовании стрелочного индикатора М, их значения были следующие: R1-3,3 кОм, R2 - 1,2 кОм, С1- 0,22 - 4,7 mF, С2-10 - 47mF.

5. Для полноты картины.

Стрелочные приборы могут быть использованы как индикаторы межканального баланса:

Как видно из схемы, ничего сложного здесь нет. На измерительной головке происходит суммирование выпрямленных токов левого и правого каналов. При равном (по модулю) значении, токи взаимно компенсируются, и стрелка индикатора находиться на "0". При некотором превышении уровня сигнала, токи компенсируются не полностью, и стрелка начинает отклонение в соответствующую сторону. Стоит отметить, что такая схема будет нормально работать с тем индикатором, у которого заводом - изготовителем предусмотрено начальное размещение стрелки на середине шкалы. Правда можно использовать и обычные индикаторы, предварительно подав на него смещающее постоянное напряжение. Однако я бы предпочёл просто разобрать индикатор и немного сдвинуть держатель пружинного подвеса в нужную сторону.

6. Заключение.

Я конечно осознаю, что в рамках одной статьи невозможно рассмотреть все способы схемопостроения стрелочных индикаторов. Однако я попытался в доступной форме, без приведения всевозможных формул, изложить только основные, ПРАКТИЧЕСКИ ПРОВЕРЕННЫЕ, способы и схемы их реализации. Те, кто заинтересовались и намерены узнать что-либо побольше обо всём этом, - читайте литературу и посещайте форумы.

Вопросы, как обычно, складываем .

ID: 23

|

Как вам эта статья? |

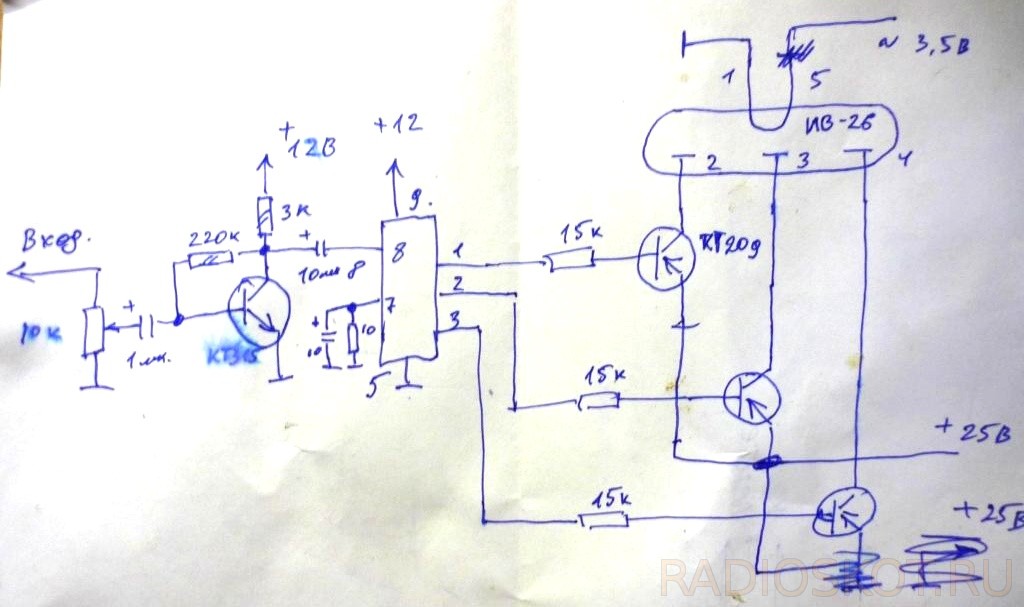

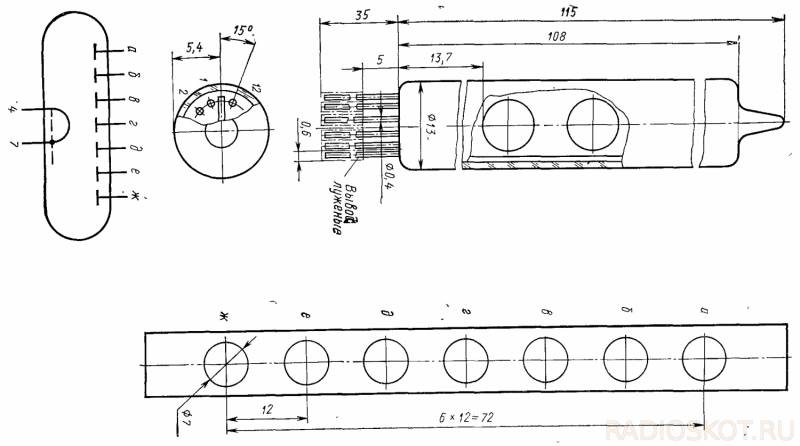

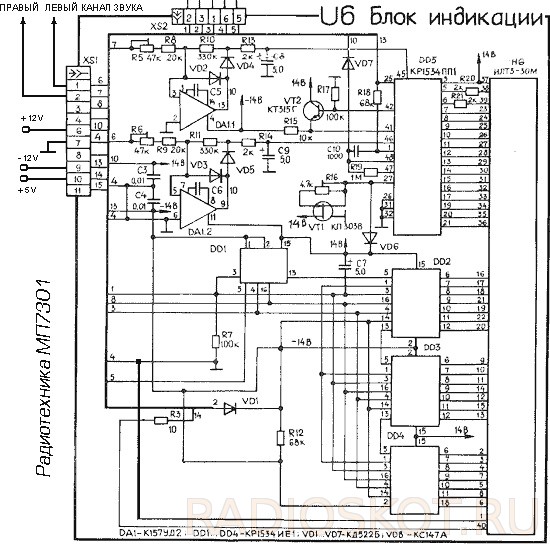

Всем самодельщикам привет! Как-то разбирая свои запасы наткнулся на два люминесцентных индикатора с советских магнитофонов. Один оказался рабочий. Решил с него сделать что-то необычное. Ну тут и понеслось... Второй звуковой индикатор решил собрать на микросхемах в виде стрелок из светодиодов, ну а третий из вакуумных индикаторов ИВ-26 из промышленных электронных часов, и всё это дело оформить в корпус. Для LM3915 вытравил две платы (одна для светодиодов), светодиоды в smd корпусе выпаял из LED ленты, собрал платы - включил - всё прекрасно заработало. Для ИВ-26 пришлось задействовать платки индикаторов с китайской магнитолы на микросхеме AN6884. Осталось дело за корпусом, вырезал из ДВП панели, склеил их между собой при помощи деревянных брусочков и клея «Момент». Для индикаторов в корпусе вырезал окно. Зашпаклевал, зачистил и обклеил чёрной плёнкой. Фальш-панель обрезал из профиля из-под гипсокартона. Так как для питания нужно было 5 разных напряжений (+12 -12 26 3,5 6,3 вольта), мотать трансформатор не стал - порылся в закромах и нашёл подходящие трансики и к ним спаял простейшие стабилизаторы. Всё это дело закрепил в корпусе при помощи термоклея. Общий выключатель и регулятор уровня расположил сзади конструкции. Для передней панели вырезал пластину из стекла, просверлил 3 отверстия под выключатели. Красивее было бы тонированное стекло, но его не нашёл, думаю затонировать автомобильной плёнкой. Теперь смотрите на фотоотчёт и видеоролики работы индикаторов, специально для нашего любимого сайта сайт :-)

Принципиальные схемы индикаторов ЗЧ

Фото изготовления конструкции